"天主那超乎各种意想的平安,必要在基督内固守我们的心思念虑。"

冯威远神父(Father Luke Fong)于2001年晋铎成为神父。

1999年,身为修生的他,被派遣到杨厝港的圣文生堂,那时我们一家三口在教堂的邻里小组相当活跃。我当时也身怀老二,不过在他的要求下,我给他上了几堂华语课。

他毕业于圣若瑟书院,华文基础蛮不错,学习能力也蛮强。我有信心假以时日,有需要为讲华语的教友服务时,他能很快就吸收及掌握天主教信仰的词汇及表达,做好牧灵工作。他见我认可他的语文能力,就开开心心“下课”了。

冯神父顺利完成近十年的课程,并于盛港的圣亚纳堂举行晋铎弥撒。由于教堂内的座位有限,我不能参与弥撒,不过能被邀请出席晋铎弥撒后所设的晚宴,我也感到很荣幸。那一天是2001年6月20日。

冯神父是一位非常自律的人,他注重饮食健康,吃得清淡,每周跑步健身,有运动员的标准身材。当他在美国华盛顿顺利完成神学课程的第一年后,因为高烧不断,于2013年1月飞回新加坡求医,结果被诊断患上血癌,认识他的人都感到惊愕不已。

冯神父必须接受化疗,他的弟兄适合捐骨髓的几率很高,可惜却不是天主的旨意。因此,新加坡的骨髓捐赠计划(BMDP)必须通过国际骨髓库寻找合适的骨髓捐赠者。在那段期间,冯神父身体羸弱,可是他还是坚持定期写博客 frlukefong.blogspot.com,记录他身体的反应及感受。我们这些教友不能探望他,读着他的博客也让人心酸,因为那时候,还不知道天主的旨意是让他存活还是回返天乡。

半年后,我们获知喜讯 : 有一人的骨髓适合捐赠给冯神父,由于保密条文,大家都不知道捐赠者的身份。2013年7月,冯神父顺利接受骨髓移植手术,2015年,50岁的冯神父的身体逐渐康复后,医生准许他飞往美国芝加哥,与他的救命恩人—梅文达(Peter Mui)当面道谢。

新加坡海峡时报在2015年5月10日报道相关新闻。当问及当年47岁的梅文达为何愿意捐赠骨髓时,他通过越洋电话回答说:“16岁那年,我的一名同学 Jon Grebin患上血癌,三个月后就去世,我都来不及向他告别。”

2001年的某一天,梅文达决定做口腔拭子,留下测试样本,希望有机会拯救血癌患者。

那一天是2001年6月20日。我们在地球的赤道国家庆祝冯威远成为神父,殊不知美国芝加哥有一个人的骨髓,正在等候12年后罹病的冯神父。

我读了这篇报道,当时完全臣服于造物主的威能,心中与圣咏作者一起感慨天父的慈悲以及人类的渺小:“世人算什么,你竟然对他怀念不忘?人子算什么,你竟对他眷顾周详。” (咏8:5)

冯神父去年也应邀参加新加坡天主教媒体部的英语访谈节目#Let'sTalk,在三段视频专访中,他深入分享罹病的过程及属灵的力量与成长,充满正能量,例如解释他当时获知自己得了血癌,为何欢呼感谢天主,分享他对“巧合“的观念。

正当教友们也深受他充满正能量感动,殊不知另一波考验正等待着冯神父!5月24日清晨,冯神父在晨跑时,被货车撞伤头部,伤势不轻。

冯神父发生车祸的消息一传开后,教友团体自发组织,发动集体的力量,一起在线上为他祈祷……从五百到千人的响应。执笔之际,冯神父已经度过48小时的危险期,大家仍然为他同心热切祈祷。

冯神父战胜血癌的经历,一再证明天主对人的眷顾,而且祂的威能除了能远达地极,深入人心,能超越空间,也能超越时间。让我们在这场考验中,紧紧抓住天主的话语:“你们什么也不要挂虑,只在一切事上,以恳求与祈祷,怀着感谢之心,向天主呈上你们的请求,这样,天主那超乎各种意想的平安,必要在基督内固守你们的心思念虑。“(斐4:6-7)

在看似绝境之处,天主自有安排。

图文: 黄素玫

摄于2001年6月20日冯威远神父晋铎晚宴

图文:黄素玫

文章和图片出处:总主教公署档案处(Chancery Archives)https://history.catholic.sg/

译者:林木围兄弟

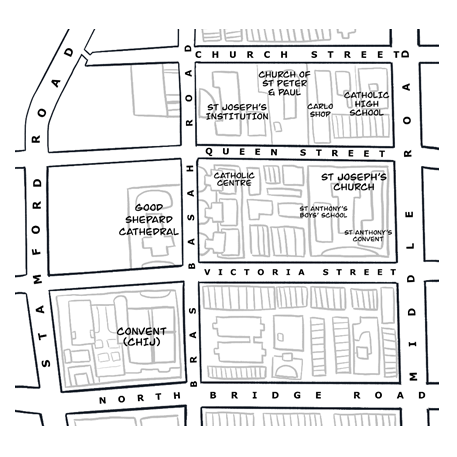

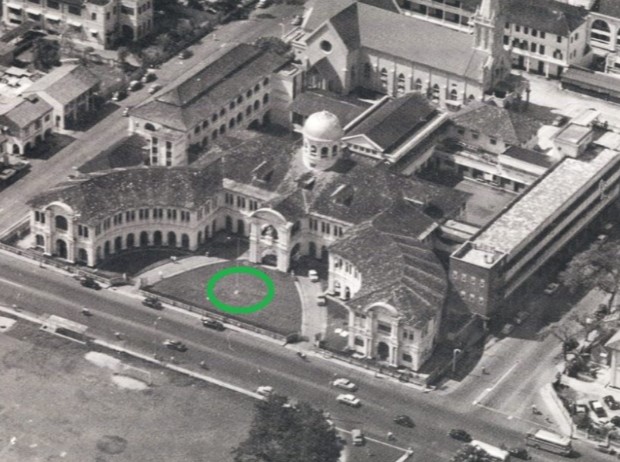

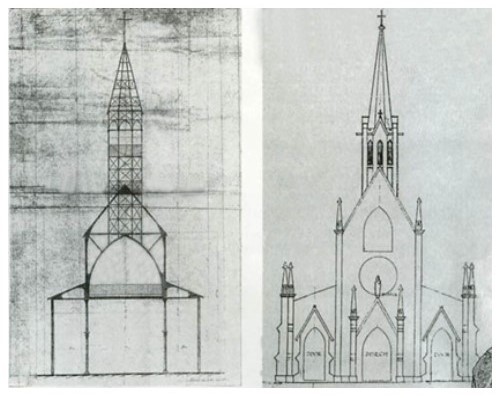

图 1 传教场地图

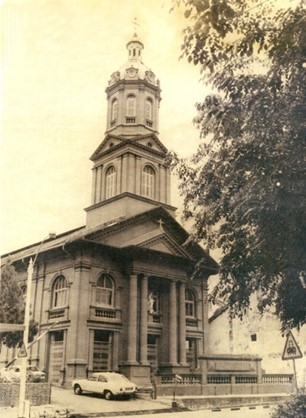

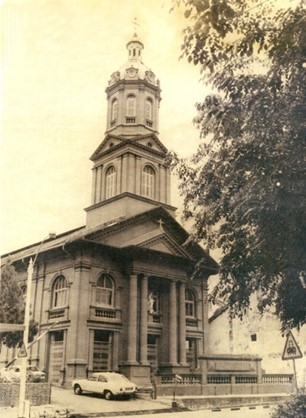

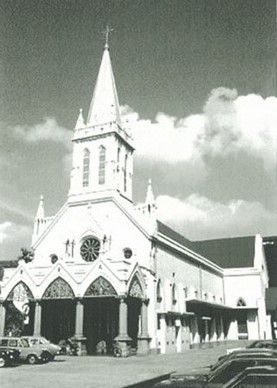

善牧主教座堂

名字的意义是什么? – 新加坡第一座天主教堂如何取名

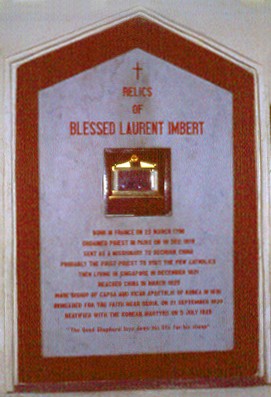

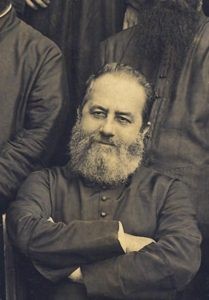

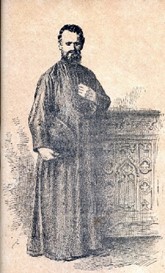

图 2 圣乐伦·冉拔罗

1821年,法国传教士圣乐伦·冉拔罗(St Laurent Imbert,朝鲜译名:范世亨1)应弗洛伦斯主教(Bishop Esprit Marie Joseph Florens)的请求来到新加坡,评估岛上天主教徒的状况。在新加坡,他发现岛上的天主教徒屈指可数,过着可怜的生活。他回信给弗洛伦斯主教,请求派一位神父为这些天主教徒服务并协助他们。

圣乐伦·冉拔罗后来于 1836 年被任命为驻朝鲜宗座代表,当时天主教正处于被迫害的时期。他秘密进入朝鲜并为那里的天主教徒服务,直到1839 年 8 月 10 日被捕。他受到当局的折磨,后者并提出一项交易:如果主教自首,当局将不对人民追究。他同意投降,并写信给躲藏起来的其他传教士罗伯多禄1神父 (Fr Pierre-Philibert Maubant )和 郑牙各伯1神父(Fr Jacques-Honoré Chastan),敦促他们也这样做。他在给他们的信中写道:“善牧为他的羊舍掉自己的性命。”这些文字刻在主教座堂入口处的地板上。

不幸的是,朝鲜当局违背了他们的协议,继续迫害天主教徒,1839 年 9 月 21 日,冉拔罗主教在韩国沙男基(Saenamteo)被处决。他去世的消息传到了若望·玛利·白勒尔神父(Fr Jean Marie Beurel)和若望·巴蒂斯·布授主教(Bishop Jean Baptiste Boucho),他们当时正要为新加坡的新教堂命名。善牧教堂因此得名。

圣乐伦·冉拔罗的圣髑可以在教堂的左前方找到。

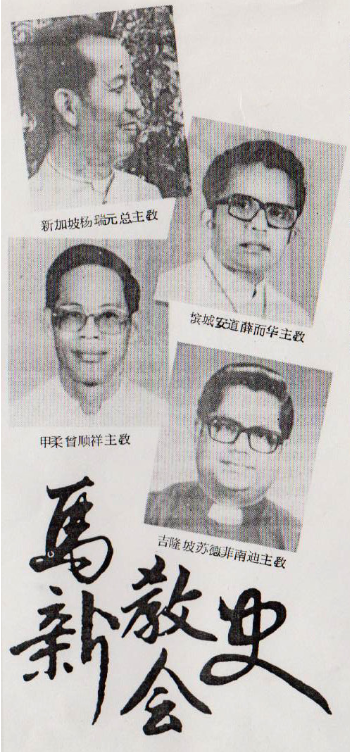

总主教和主教们的遗体

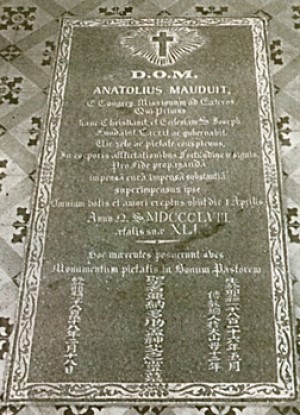

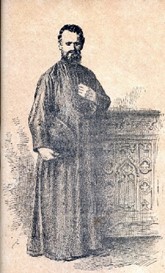

图3 白勒尔神父

在教堂的侧壁以及祭坛前的地面和地下室,有孟弥额尔总主教(Archbishop Olcomendy)、杨瑞元总主教和爱德华·加斯尼尔主教(Bishop Edouard Gasnier)的遗体,以及纪念巴黎外方传教士若望·玛利·白勒尔神父 (Fr Jean Marie Beurel) 的牌匾。

若望·玛利·白勒尔神父 (Fr Jean Marie Beurel) 是负责建造教堂的神父。这位巴黎外方传教士抵达新加坡后,看到有必要建造一座更大的教堂来服务日益增长的天主教群体。他向殖民地政府要求并获得了建造教堂的土地,并设法筹集了足够的资金来建造教堂。白勒尔神父于 1847 年 6 月 6 日为这座教堂开张并祝圣。1888 年,善牧教堂在爱德华·加斯尼尔主教(Bishop Edouard Gasnier)的任期内成为主教座堂。(其遗骨可以在主教座堂的祭坛前找到)

新的时间囊

在2016 年,主教座堂进行了一次重大的修复工程。一个有 173 年历史的时间囊被发现埋在主教座堂的一根柱子下,里头有 18 和 19 世纪的文物,如英国和法国的硬币、一份新加坡自由西报(Singapore Free Press)和一本在 1843 年铺设基石时所使用的服务手册。

当主教座堂修复后重新开放时,总主教吴诚才在之前发现时间囊的柱子下放置一个新的时间囊。在这个新的时间囊中,他们放置了报道主教座堂的《公教报》(Catholic News)、《海峡时报》和《海星报》,记述座堂历史和修复工程的杂志,以及现时的新加坡硬币。

"无家可归的耶稣"雕塑

这是由加拿大雕塑家弟茂德·施马尔茨 (Timothy Schmalz) 所雕刻。它描绘一个无家可归者的形象,蜷缩在毯子下,睡在公园的长椅上。他的脸和手被毯子遮住,但他脚上的十字架伤口揭示了他作为天主子的身份。这座雕塑让人想起玛窦福音 8:20,“狐狸有穴,天上的飞鸟有窝,但是人子却没有枕头的地方。”

它也挑战我们思考玛窦福音 25:40,“我实在告诉你们:凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的,就是对我做的。”

主教座堂在新加坡所扮演的角色

主教座堂在早期,从 1847 年到 1900 年代中期,是新加坡历史上激动人心的时刻。当时新加坡社会迎来移民和难民。社会政治格局也充斥着许多共产主义和私会党的活动。新加坡教会以各种方式应对这些问题。有时教会还得与地方政府合作,例如当善牧主教座堂遭到破坏时,教会不得不请警察来提供保护。这段时间也是新加坡天主教人口大幅度增加的时期。

作为新加坡的第一座天主教堂,主教座堂当时的任务是培养和照顾成长中的天主教徒,就像牧羊人一样。建造这座主教座堂的白勒尔神父是当时教会许多重大项目的开拓者,例如设立各种教会学校,为新加坡孩童提供教育。

圣若瑟学院(旧址,现为新加坡艺术博物馆)

播下种子——新加坡第一间小教堂的卑微开始

1822 年,葡萄牙传教会的雅各伯神父(Padre Jacob) 从史丹福·莱佛士 (Stamford Raffles) 那里获得了一块场地,为建造天主教的礼拜场所。然而那块地被搁置了整10年,直至法国布授神父 (Fr Jean Baptiste Boucho) 的到来。英国殖民地政府把土地共同授予他和西班牙传教会的业葛若神父(Padre Yegros)。

这两位神父一起合作,在市中心的勿拉士巴沙路建造了一座礼拜场所。小教堂奠下了基石,终于在 1833 年 5 月 5 日建成,并于 同年 6 月 9 日得到祝圣。小教堂是一座小型用木配以亚答叶构成的建筑物,面积仅为 60 x 30 英尺,没有尖塔或塔楼。虽然建筑物不大,但足以服务早期的会众。他们主要是来自马六甲的葡萄牙社群。

1840 年,库尔维齐主教 (Bishop Courvezy) 建议扩大小教堂。不过,后来他们决定建造一所新教堂,并将小教堂用作学校。因此,当善牧主教座堂于 1846 年建成时,小教堂被改为第一所男校。

培育年轻人——设立教会学校

法国的白勒尔神父 ( Fr Jean-Marie Beurel ) 非常致力于提供教育,特别是为穷人提供教育。他在 1847 年 6 月 6 日向主日弥撒会众宣布他打算通过德拉萨修士会(De La Salle Brothers)和耶稣圣婴修女会(Infant Jesus Sisters)设立学校。

白勒尔神父希望这些学校尽可能自由开通,开放给所有人。他们欢迎所有不同宗教背景的孩子来上学,而且不会干涉非天主教徒的宗教信仰。要理课只在放学前或放学后提供给天主教徒。

1852 年 5 月 1 日,圣若望免费学校(St John's Free School)在勿拉士巴沙路开学,有 3 名教师,第一批招生收了 75 名男孩。老师是来自爱尔兰的额我略修士 (Bro Gregory) 和 斯威伯特修士 (Bro Switbert),以及来自法国的利弗罗伊修士(Bro Liefroy)。学生在旧小教堂上课,他们学习英文、法文、中文、马来文、数学、簿记和绘画。入学免费,所有开支均由新加坡天主教传教组织支付。

然而,白勒尔神父所选择的道路并不容易。他在设立和管理教会学校的过程中面临了许多挑战和艰辛。尽管面临挑战,其中一些涉及与德拉萨修士会的冲突,但他坚持并努力招募教师,争取殖民地当局和本地社群的支持,并为学校的建设筹集资金。他甚至将自己的钱投入学校,到了1861年,学校共欠他近三千元。

白勒尔神父把自己的家开放给需要的人,这便是他的爱和奉献的精神。他住在奎因街和勿拉士巴沙路交界处的采购屋(Procure House)。 1853 年左右,他开始收留白天上课的学生在他家作为寄宿生。他总共接待了大约27名来自马尼拉和澳门的寄宿生。这些学生依附白勒尔神父,以至于他们最终被迫离开时举行了罢课以示抗议。

学校的招生人数逐年增加。它经历了几次重建以容纳越来越多的学生。 1855 年 3 月 19 日,也就是圣若瑟主保日,学校奠定了新的基石。后来在 1863 年,学校被英国殖民地政府正式承认,并开始接受年度拨款。它开始收费并更名为圣若瑟书院。

1903 年,在建筑师嘉祿·本笃·纳因神父 (Fr Charles Benedict Nain) 的带领下,这座建筑物的两侧添加了弧形的建筑物。这双翼式建筑物长期以来一直被视为欢迎、爱和温暖的象征,并呼应了白勒尔神父对其使命和所照顾的孩子的爱和奉献。

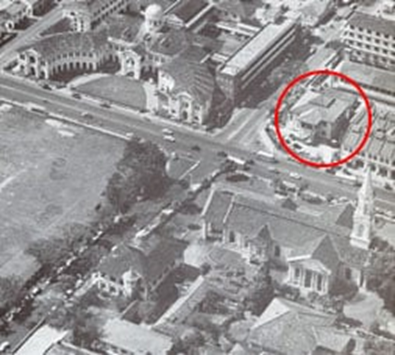

圣若瑟书院(旧址)鸟瞰图。圣伯多禄圣保禄堂和公教中学也能看到。

市区圣婴女校(旧址,现为赞美广场CHIJMES)

一间给男孩,一间给女孩——在新加坡建立一所修会学校

当一所男校的设立顺利展开后,白勒尔神父便转向为女孩提供教育。他向耶稣圣婴修女会总会长要求修女们来女子学校服务。该总会长响应他的号召,将她的一些修女派来新加坡。 1852 年 3 月,三位修女抵达新加坡。过后却被转派至槟城在那里设立学校,令白勒尔神父非常失望。令他更懊恼的是,一半的教会修士也被指派与修女们一起过去。

1854 年 2 月,修女们返回新加坡。她们是玛蒂达·拉克洛特 (Mathilde Raclot) 院长、圣阿波利奈尔 (St Appollinaire) 院长、圣额我略·康诺利(St Gregory Connolly)修女和圣加埃塔 (St Gaetan) 院长。他们终于设立了耶稣圣婴修道院(CHIJ),并开办了一所学校、一所孤儿院和一所寄宿学校。第一间圣婴女校因位于市中心而被称为“Town Convent”(市区圣婴女校)。在抵达新加坡后短短 10 天内,修女们就收留了 16 名被遗弃在修道院门外的孤儿。

修道院的这扇门被称为希望之门。修女会照顾遗留在这门口的弃婴的消息传开后,那里出现了更多的弃婴。许多在孤儿院长大的女孩子也在这圣婴女校就读。现在矗立在 CHIJMES 赞美广场入口一侧的门是原希望之门的复制品。

随着多年来圣婴修女们的工作取得进展,学校不断发展壮大,白勒尔神父收购几块邻近的土地,从勿拉士巴沙路一直延伸到史丹福路。 1881 年,政府宣布该圣婴女校为政府资助学校。到 1902 年,圣婴孤儿院已有 200 名儿童,学校有 700 名学生报名就读。

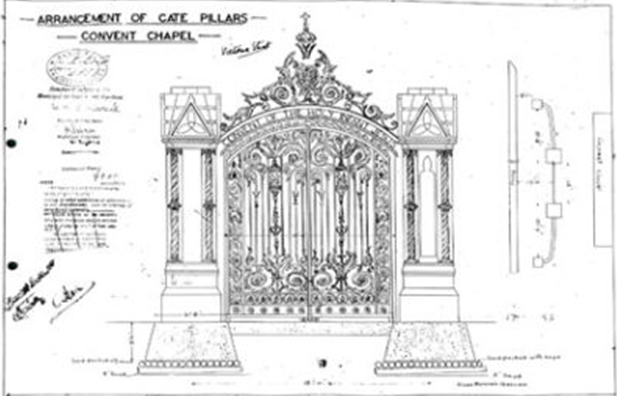

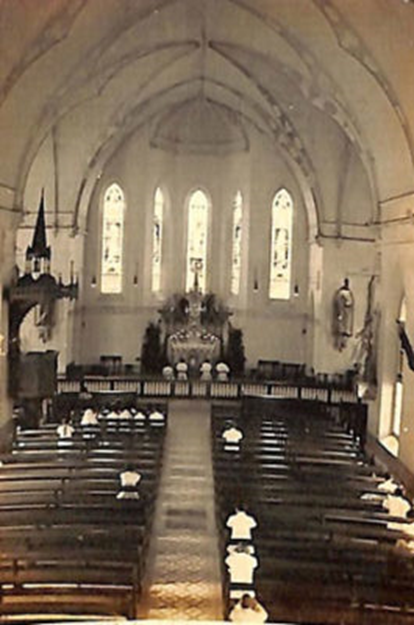

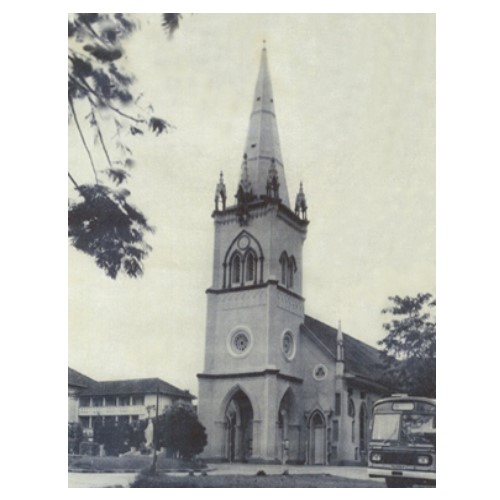

圣婴修道院还增添了一间新的哥德式小教堂,于 1903 年竣工并于 1904 年被祝圣。它是由曾在善牧主教座堂服务的嘉祿·本笃·纳因神父所设计。他在大约同一时期里也设计了圣若瑟书院的弧形翼式建筑物。他的另一个建筑作品是圣母圣诞堂,他也在主教座堂安装了风琴管。修道院的小教堂建筑遵循哥德式的风格,高大的尖塔形状指向天上的天主。安装在教堂半圆室窗户上的彩色玻璃描绘了耶稣生平的事迹:圣母领报、圣母访亲、耶稣圣诞、献耶稣于圣殿和耶稣十二岁讲道。中殿两侧窗户上方的彩色玻璃描绘了十二宗徒。它们是由欧洲工匠 朱尔斯·多贝莱尔(Jules Dobbelaere )所设计。这间小教堂是学校的“生活中心”,是学生们祈祷、唱圣歌和参与弥撒的地方。

第一次世界大战爆发后,纳因神父应征入伍并加入医疗队。后来他在法国维希的战场上过劳而死。小教堂内有一块纪念他的牌匾,他的名字也刻在滨海公园纪念碑的青铜版上。

1931 年,修道院买下位于史丹福路的范维克酒店 (Hotel van Wijk) 的旧址。这成为学校的中文部,起初称为维多利亚女子学校,后来改名为圣尼各拉女校。这所华校是为了配合不断增加的讲华语的移民而设。

由纳因神父设计的小教堂篱笆门绘图(左方是他的签名。)

公教中学(旧址,现为奎因街 222 号和 8Q SAM)

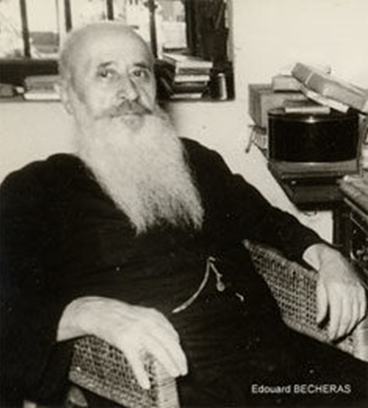

奎因街 222 号是公教中学的旧址,8Q SAM 大楼曾经是学校的教学楼。学校由法国传教士爱德华·贝切拉神父(Fr Edward Becheras)于1935年创立,旨在为华人社群的孩子提供教育。

虽然贝切拉神父因创办公教中学而广为人知,但他并非独自一人创办学校。学校的另一位创始人是潮州天主教商人李庆元2(Paul Lee)。1921年中国共产党成立。大约在 1927 年至 1928 年,李先生与家人为了逃避当时的迫害和政治动荡,从汕头逃来新加坡。 根据记录,李先生受到当时已设立的英语教会学校圣若瑟书院的启发,热衷于设立一所华语的教会学校。他孜孜不倦地努力把学校办起来,甚至面试申请校长职位的人。

贝切拉神父作为学校的监管,因建立了公教中学的特色而受到赞誉。用他的话说,“公教中学的路,是一条由中英文双軌组成的道,没有任何缠绕,直奔终点。走这条路的人是幸福的。他们将获得健全的教育”。 1949年,他邀请圣母昆仲会的修士来公教中学任教。四位圣母昆仲会的修士过来了,一年后,圣母昆仲会正式负责学校的管理。 1974年,学校的行政管理归还教区。

贝拉切神父

在 1950 年代,共产主义的威胁笼罩着东南亚。许多本地的华校与同情共产主义的学生起了斗争。公教中学也不例外,一些学生被“祖国”传播的左翼共产主义意识形态所影响。对共产主义的威胁,贝切拉神父所持的是坚定不移的立场。在 1954年的某一天,他开除了70名参与颠覆活动的学生。第二天,他亲自守卫学校,驻守在校门口。他长着白胡子,戴着殖民地头盔,拿着椅子和藤鞭,像个叫人畏惧的哨兵!

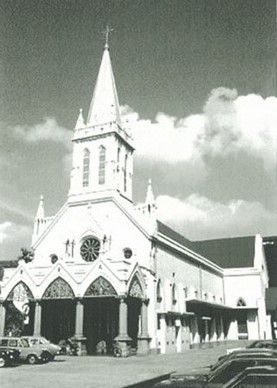

圣伯多禄圣保禄堂

当善牧主教座堂于 1847 年开始服务天主教会团体时,弥撒是以英语、葡萄牙语和马来语进行。这给人数迅速增加的讲华语的天主教会群体带来问题。因此,巴黎外方传教会的皮尔神父 (Fr Pierre Paris MEP)决定设立一个华语堂区,以满足这个不断发展的教会群体的牧灵需求。这时有一位杰出的华人天主教徒陈奴仔(Pedro Tan Neo Kah)为教堂的建设做出了大量捐赠,他还鼓励其他潮州同胞如曾德意 (Joseph Chan Teck Hee)和卢克昌之子Low Gek Seng等人也这样做。就这样,圣伯多禄圣保禄堂于 1870 年完工建成。

教堂的建筑和外墙融合中西设计。虽然该建筑模仿哥德式的结构和设计,但它还是显露出来自华人社群的微妙影响。例如,教堂正面细细的雕刻了一排排的蛋,是华人生活和欢乐的象征。

教堂圆窗墙上的荷花图案也是中国建筑的特色。教堂内部地板上的瓷砖图案像是无限重复的图案。这是一种神圣的几何样式,代表着天主的无限。教堂设计中最引人注目的是圣伯多禄和圣保禄的雕像。圣伯多禄站在基督的右侧,手持钥匙象征他管理教会的权威。圣保禄握着剑,呼应在新约书信中所写的:“天主的话必像一把双刃剑,直穿入你的灵魂。”

圣伯多禄圣保祿堂正面刻有“天主堂”三个大字。天主一词加上堂,意味着这里是天主大家庭的聚会场所。这些词是中国早期传教士用来标志神的用语,为向中国人传扬天主的道。它仅由天主教徒使用。因此,任何看到这些词的华人都知道这是一座天主教堂,而不是任何其他宗教的教堂。

自圣伯多禄圣保祿堂成立以来,一直是由该堂区神父担任新加坡华人天主教会的主管,照顾各方言团体的需要。该堂区许多较富裕的潮州人也慷慨地为其他方言群体建设新教堂做出了贡献,这包括服务客家人和广东人的圣心堂,以及服务福建人的圣德肋撒堂。圣伯多禄圣保禄教堂曾一度服务讲淡米尔语的社群,他们后来在 1888 年搬去露德圣母堂。

守礼社

位于圣伯多禄圣保祿堂旁边的守礼社,以来自圣母圣心会的宁夏教区前主教王守礼(Bishop Carlo van Melckebeke)的名字命名,他于1953年被罗马教廷任命为海外华侨教务的宗座视察员。从中国被驱逐后,他在新加坡设立了办事处,在这里他建立了天主教南洋教务促进社(Singapore Catholic Central Bureau,现称为守礼社),以便在东南亚分发天主教刊物。王主教也是几家天主教华文刊物的发起人,其中最出名的是总教区华文报海星报。

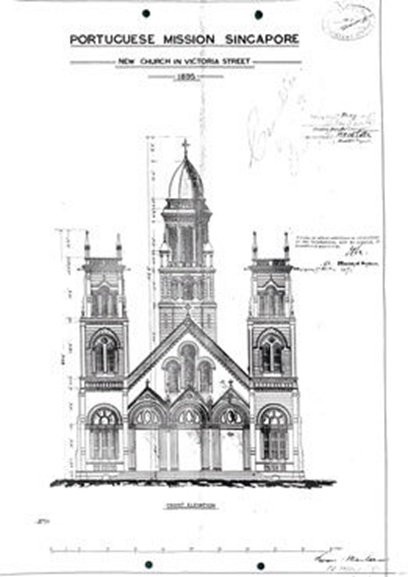

圣若瑟堂(维多利亚街)

圣若瑟堂由葡萄牙传教士建造,而且一直由葡萄牙天主教会管辖,直到1981年为止。 葡萄牙神父方济各·达席尔瓦·平托·玛雅神父(Fr Francisco da Silva Pinto e Maia)于1825年从英国殖民地政府那里获得一块土地。他以中国葡萄牙东方传教会的资金购买了这片土地,传教会的司账处以圣若瑟命名,这也是教堂以圣若瑟命名的部分原因。

不幸的是,玛雅神父于 1850 年去世,建造教堂的任务落到了另一位葡萄牙神父文生·德·圣加大肋纳 (Vincente de Santa Catarina) 的肩上。建造教堂的费用由玛雅神父的资金和产业,以及葡萄牙国王和公众捐款来支付。

圣若瑟教堂于 1851 年 12 月 14 日奠基,整座建筑物于 1853 年完工、被祝圣并开放。1858 年,加大肋纳神父在教堂的两侧扩建了两座建筑物。

1886年6月,圣若瑟堂归入澳门主教的管辖,葡萄牙驻新加坡的传教团设于该堂。将近一个世纪之后的 1981 年,澳门主教与新加坡总主教达成协议,将教堂置于新加坡总主教的管辖之下, 直至今天。

教堂周围的景观随着时间的流逝和国家的现代化,而被拆除和重建,但一些古老的葡萄牙传统和庆祝活动却依然存在。其中一个例子是教堂在每个月的13日举行法蒂玛圣母敬礼游行。这个游行是为纪念圣母在葡萄牙法蒂玛的显现。在游行时,法蒂玛圣母态像被抬着环绕教堂四周。每年两次,分别在 5 月 13 日和 10 月 13 日,信徒会参加烛光游行。另一个传统是在耶稣受难日,信友们把一尊有如真人大小的耶稣基督雕像移下并放在棺架上举行游行。一些教友回忆说每次耶稣受难日游行结束后,都会看到蜡覆盖教堂地上,就像下过雪一样。孩子们会在有蜡的地上玩滑蜡和单腿跳,整个教堂充满了笑声。

前圣安多尼小学和圣安多尼女校

1879 年 8 月 1 日,葡萄牙传教会在密驼路开设了圣安娜学校。那是一间小房子,只招收了6名学生。这所学校是由圣若瑟教堂的教会主管助理若瑟·佩德罗·圣安娜·库尼亚神父(Fr Jose Pedro Santa Ana e Cunha)创立。后来在 1881 年,尼各老·依纳爵·西奥菲罗·平托神父(Fr Nicolau Ignacio Theophilo Pinto)接管了学校,并于 1885 年在密驼路和奎因街的交界处落成了一座新校舍。这在1886 年成为圣安东尼男女混合学校。 到了1893 年 11 月,学校分为圣安多尼男校和圣安多尼女校。男校被转移到堂区屋子后面的两间旧店屋。圣安多尼女校由嘉诺撒修女会(Canossian Order)管理。多年后,圣安多尼女校增添了新的教学楼和小教堂。

在第二次世界大战期间,圣安多尼女校被征用作避难所。任何人在空袭期间都可以到那里避难。在那人心惶恐的时刻,那些寻求庇护的人会蜷缩在那里一起诵念玫瑰经和 “在你的保护下”(Sub Tuum),此时炸弹和子弹的声音有如雨点落在外面地上。女校的屋顶有一小块地方,作为战争遗孤的宿舍。

战后,葡萄牙传教会的神父将学校移交给德拉萨修士会,到了 1961 年,所有中学生都被转至圣若瑟学院。圣安东尼学校成为一所小学。它一直设于圣若瑟教堂的范围内,直到 1992 年 5 月,它才搬到武吉巴督34街的新校舍,并更名为圣安东尼小学。

“圣安东尼女校于1894年创立

圣安多尼女校由嘉诺撒修女会管理

天主教中心

天主教中心曾经座落在奎因街和勿拉士巴沙路的交界处,现在是职总英康中心的所在地。它之前是善牧主教座堂马路对面的两层楼房。善牧主教座堂的主任神父里弗特神父(Fr Rivet)在这栋楼房里创立了天主教社(Catholic Club)。弥撒后,教友们会过马路,聚集在天主教社里进行团契和娱乐活动。但政府后来征用了那片土地,在那里经营的组织都搬到天主教青年协会大楼(Catholic Young Men’s Association Building)。教会于是决定拆除位于滑铁卢街 55 号的单层平房来重建一座八层的大楼。当时管理公教中学的圣母昆仲会的修士住在那里。这座新大楼被命名为天主教福利中心(Catholic Welfare Centre),于1982年竣工,之后更名为天主教中心(Catholic Centre)。

另外,天主教中心所在的滑铁卢街(Waterloo Street),以前称为教堂街(Church Street)。为避免新加坡有两条“Church Street”造成混淆而易名。(译注:现今Church Street的中文译名为漆街。)

天主教社(Catholic Club) 的旧址在主教座堂对面

天主教社(Catholic Club)是天主教中心的前身

天主教中心(Catholic Centre) 座落于滑铁卢街

现今的天主教中心

总教区档案处参考资料

https://www.straitstimes.com/singapore/teochew-immigrants-role-in-founding-catholic-high

http://catholicnews.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=9641:catholic-centre-officially-opened-and-blessed&catid=362&Itemid=473&lang=en

http://catholicnews.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=9626:the-catholic-centre-spore-in-the-early-days&catid=361:april-1952&Itemid=79&lang=en

教委翻译参考资料

1 https://m.koudaiwiki.com/wiki/%E5%B7%B1%E4%BA%A5%E8%BF%AB%E5%AE%B3

(https://m.koudaiwiki.com/wiki/己亥迫害)

2 https://genealogysocietysingapore.com/book-launch-my-maternal-roots/

2 Commemorative video published on 6 June 2021 in https://www.facebook.com/ChurchOfSaintAnthony.Chinese/

(https://www.facebook.com/1103378236390264/videos/953848195427839)

其他资料:《海星报》、《感恩之杯》。

编按:本网站并非从事专业历史研究,仅秉持讯息共享的目的,为华文教友翻译特选的总教区文章。若译文与原文意思有所出入,一切以原文为准(https://history.catholic.sg/our-catholic-neighbourhood-history-of-the-mission-grounds-civic-district/)。

文章和图片出处:总主教公署档案处(Chancery Archives)https://history.catholic.sg/

译者:谢文端姐妹

最初期的新加坡天主教会其实是一个多元种族的社群,尽管英国殖民地政府当时趋向以不同种族来分而治之。

这个发现是取自教会历史学家兼专业研究员马克雷士南博士 (Dr Marc Rerceretnan)的公开讲座,“新加坡早期天主教社群的演变”(Evolution of Roman Catholic Communities in Early Singapore)中的一部分内容。这讲座是由总主教公署记录及档案处(Chancery Records & Archives)于2019年6月26日在天主教中心主办。

雷士南博士 (Dr Rerceretnan)是圣弥额尔学校及圣若瑟书院的校友。虽定居于悉尼,他还是与新加坡保持密切联系,曾发表大量有关新加坡天主教会的历史,以及相关的课题:宗教在殖民地社会里的角色与十九世纪新加坡的异族通婚。他曾被国家图书馆局授予2019研究员的奖励。他的研究课题是“始自1830年早期新加坡天主教社群的形成。”

雷士南博士追溯并探讨天主教传到新加坡的历史,以及导致传教事业成长的各种因素。他也讨论当时社会经济的环境,以及司铎们在当时盛行的异族通婚上所扮演的促进角色。这样的婚姻结合特别盛行在刚从中国抵新的潮州男性与从马六甲来的土生欧亚裔克里斯坦女性之间。(译注:属欧亚裔的克里斯坦人(Kristang)从马来亚、印度、印度尼西亚或澳门南来,具有葡萄牙、荷兰或英国人血统的族群。其传统习俗是祖籍地与在地文化的结合体,而且具有天主教的宗教色彩。这与他们的宗教信仰密切相关。)异族通婚在天主教会的主持下进行,逐渐形成一个新加坡特殊的土生欧亚裔血统。此外,天主教徒中族群之间往来的其他证明,可以从教堂婚姻登记簿上的各式各样的证婚人名字上反映出来。无论如何,在1880年后,人口成长方面,男女之间的比例渐趋平衡。另一方面,教会为迎合不同族群的需求,建造多间新教堂。由于以上两项因素,异族通婚逐渐減少,并且越来越多的成年男女能在他们本身的群体内找到伴侣。

雷士南博士也谈及早期巴黎外方传教会司铎们的传教热忱和远见,怎样塑造了今日的天主教会。除了欢迎所有社群的新教友外,他们建设天主教学校,以及透过教育的方式,提供社会流动的机会。此外,他们对于年青有为的华人开创企业,慷慨提供贷款资助,也结出果实。由于企业的成功经营,这些商人慷慨大方地报答天主教会。他们进行慈善工作,捐献善款给许多新教堂如圣伯多祿圣保祿堂、圣心堂与圣德肋撒堂,以及学校等建筑。

雷士南博士研究的主要部分以教会档案处的记录作为根据。总教区公署的记录与档案处经常与一些历史学家和研究员共同探索教会历史的不同主题。档案处经常寻找手工艺品、照片及故事(书写或口述),以捕捉、保存及发扬我们天主教历史和文化遗产。请与我们联系:

研究员兼历史学家马克雷士南博士向听众畅谈天主教社群在十九世纪中期的演变.

天主教会在新加坡的起源 – 我们卑微的出身

• 在1832年,法国传教士布授神父(Fr Jean Baptiste Boucho)(后为主教)与业葛若神父(Fr Padre Anselmo Yegros)从英国殖民地政府获得一块位于勿拉士巴沙路,供崇拜用途、免收租金的土地。

• 次年1833年5月5日,第一间新加坡天主教小教堂受祝圣。它坐落于前圣若瑟书院(1852-1988),现为新加坡美术馆前面的草坪上。此小圣堂相当樸实,由木材和亚荅叶构成,面积约18.3米乘9米。由于天主教友数目不断增长,小圣堂在一个短暂时期就不敷应用。当教友迁移至附近新建的善牧堂后,小圣堂被用作圣若望男校的场地,后来此校重新起名为圣若瑟书院。

第一间天主教小圣堂的位置,后来在同一条马路建善牧堂并为此进行筹款。

布授主教

为什么祝圣为善牧堂?

安放在善牧主教座堂内冉拔罗主教的圣髑

为容纳不断增长的天主教教友,教会必须在小圣堂以外加以扩建。1841年,教会开始为建筑新教堂筹款。善牧堂于1847年受祝圣并开放。善牧堂后来受提升为善牧主教座堂。将教堂奉献于善牧的决定,是受冉拔罗主教 (Bishop Imbert)在朝鲜去世前所写短笺的启发。短笺写道:“在穷尽的情况下,善牧为祂羊群捨掉性命。”当马六甲教区重启时,善牧堂于1888年受提升至主教堂的地位。

在丛林中的传教工作

由于从中国来的潮州教友移民越来越多,教会为配合他们的需求,委托蒙迪神父(Fr Anatole Mauduit)于1846年在格兰芝乡村地区建新教堂,后将这小圣堂奉献于圣若瑟。后来,这教堂迁移到武吉知马路上段,主要为了能更便于接触那里的种植工人们,以及提供他们更好的服务。当时很多潮州人在这里的甘蜜及胡椒园工作。

配合农夫和种植工人教友的需要,圣若瑟堂是第一间建在乡村地区的教堂。第一间教堂是木制的建筑物。这张照片大约摄于1910年。

在圣若瑟堂内的蒙迪神父墓碑

新加坡与物种的起源?

• 华莱士(Alfred Russel Wallace) 与达尔文是进化论的共同建立者。他在新加坡作了许多有关“物竞天择”学说的研究。他与巴黎外方传教会传教士们一起居住在圣若瑟堂。他以圣若瑟堂作为他初期“自然进化”研究的根据地。武吉知马地区就是华莱士对区域研究的起点,他的自然进化研究最终构成“物竞天择”的进化论。

• 在华萊士的著作《马来亚群島》(The Malayan Archipelago),他写道:“我曾与传教士们在武吉知马住了数个星期,在岛屿的中部一带,那里有一间漂亮的教堂,约有300位教友....我这位在武吉知马的朋友对他的羊群而言可说是真正的父亲。他每个主日以华语向他们讲道,同时在平日傍晚与他们谈论宗教信仰。他有一间学校教导儿童。他的住宅不论白天与黑夜都开放给他们。如果有一人前来对他说:“今天没有米饭给家人吃了。”他会毫不犹豫地腾出身边一半的糧食,既使他本身的存糧所剩无几,给予那位求助者。如果另一人说:“我没钱还我的债务。”他会把口袋里一半的钱,即使只剩下一些现款,交给求助者。另一方面,当他有需求时,他会告诉他羊群中的富人:“我家里没有米饭了,”或“我已把我的钱捐赠出去了,现在需要某些物品。”他的羊群对他产生的是信任与爱护,因为他们都感受到他是他们真正的朋友,他在他们中间生活,对他们没有任何隐瞒。

天主教群体扩大及建造更多教堂

• 梅轼泰神父(Fr Ambrose Maistre)受指派照顾教会的华人团体,他在1852年于实龙岗地区买地建神父楼及教堂。这教堂是奉献于荣福童贞玛利亚圣诞。

• 梅轼泰神父的继任者为皮尔神父(Fr Pierre Paris)。他很有语言天分,他在槟榔屿学会马来语及在马六甲学会克里斯坦语。他能讲至少两种华人方言及淡米尔语。因此他不只照顾在实龙岗的华人团体,还有在市区的华文与淡米尔团体。于1869,他所负责的圣伯多祿圣保祿堂建竣,由这两个族群共同使用,直至1888年孟纽利神父(Fr Meneuvrier)建淡米尔人本身的教堂——露德圣母堂。

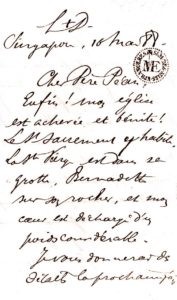

• 露德圣母堂建竣后,孟纽利神父在1888年5月16日写信给在巴黎外方传教会导师皮恩神父(Fr Pean)。。。

亲爱的皮恩神父:

我的教堂终于建竣及受祝圣!圣体居住在那里,童贞圣母在她的小山洞,圣女伯尔纳德在她岩石上,以及我心中的重担放下了。我下次会告诉你更多的详情。。。

圣母圣诞堂。这圣堂于1901年由沙勒里神父(Fr Saleilles)所建,取代梅轼泰神父最初所建的。

露德圣母堂的正面草图

露德圣母堂神父楼建于1888年

孟纽利神父

孟纽利神父写于1888年的信

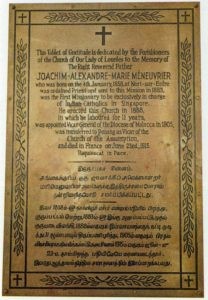

孟纽利神父在露德圣母堂的纪念碑

早期教会会众的人口状况

• 早期天主教会是由各种族移民所组成的混合群体。早期教友是来自马六甲的土生克里斯坦家庭,奉法夸尔上校 (Colonel Farquhar)的指示,南来新加坡以寻求更好的经济机会;第二及第三代的欧亚裔来自槟榔屿与明古连;第一批来新的潮州人成为新教友,过后又有一批为逃离宗教迫害,从中国来至新加坡的教友;最后是欧洲人,他们大都是殖民地政府官员或商人。

异族通婚:时势及方便?

• 异族通婚会在早期殖民时期盛行,主要是由于当时的时势环境。当时新加坡处于城市“开辟”的状态,加上外来移民,性别比例存在极大的偏差。在1860年的最糟情况,男女的比例是15:1。因为移民缺乏自己的家族联络网,有许多较有前途的移民,会依赖天主教司铎们,帮助他们寻找终身伴侣。他们的对象很多是土生克里斯坦妇女们。“婚姻缔结” 为他们两个社群都有相互利益。这些在商场上的潮州男性们,对追求更好的社会及经济前景的土生克里斯坦家庭很有吸引力。这类的异族通婚造就新加坡特殊的土生血统。

• 天主教会的多元种族特色也可透过教堂婚姻登记簿中不同种族、形形色色的证婚人姓名显示出来。教会也为本地人口提供了社会流动的方法,就是通过建设教会学校,给予他们受教育的机会。

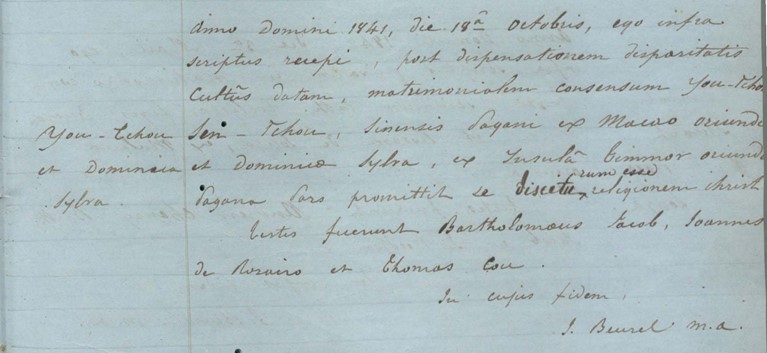

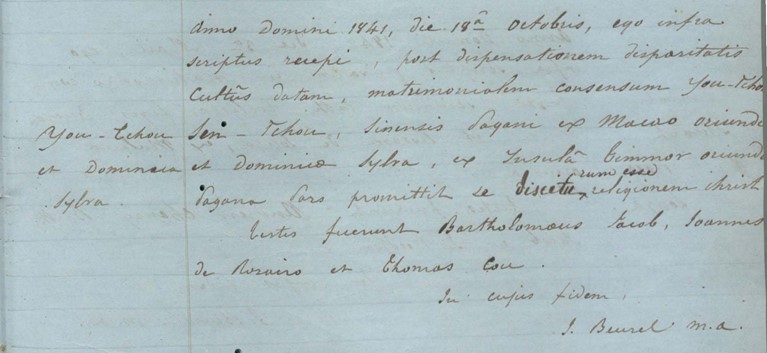

善牧主教座堂的婚姻登记簿:

在1841年10月18日,You-Tchou (新郎)与Dominica Sybra(新娘)的证婚人是Bartholomous Jacob, Joannes De Rosairo 与Thomas Cou。

信仰和宗族关系的对立

• 潮州男子与克里斯坦家庭联姻后,大多採纳葡萄牙人式的名字例如伯多祿(Pedro)、若雅敬(Joachim)、道明(Domingo)及若欧(Joao)。很多潮州天主教徒违抗华人帮会/公司(Kongsis),选择放弃他们家族的名字。许多潮州天主教徒认同他们的天主教信仰更胜于他们的宗族关系。

• 巴黎外方传教会司铎们在格兰芝及武吉知马的华人劳工教友之间所取得的皈依,最后挑起一些华人秘密会党的愤怒与妒忌。失去会员也意味着秘密会党收入的减少,因为天主教徒拒绝付会费与保护费。

• 甘蜜及胡椒园的控制权是这两组人的另一争执源头。华人基督徒园主不但不在秘密会党的控制范围内,并且被视为与秘密会党争夺利益。基督徒被认为从事非法偷运鸦片到他们的种植园,而破坏了秘密会党对鸦片的垄断。

• 当蒙迪神父与伊撒利神父(Fr Issaly)不在时,一些秘密会党对华人天主教徒发动一系列的暴力攻击,最后于1851年2月15日发生暴乱。后来,这攻击事件被称为1851年反天主教暴乱,一共持续了5天,扩展至全新加坡尤其是在后港一带。潮州天主教徒与华人帮会/公司之间的紧张关系与分歧在1870年后才开始缓解。

教会作为保护者

• 许多人皈依天主教信仰,其中一个原因是教会担任着保护者的角色。堂区神父常在维护人性尊严上,作英国官员及他们羊群之间的调解人。

• 在丛林中照顾园地的天主教工人们经常处于险境,尤其可能会遭受老虎的袭击。举一实例:堂区教友曾找到一具被老虎咬死的华族苦力尸体,英国警察局长却命令堂区教友把尸体放回他们发现尸体的原处。这局长打算用尸体作为诱饵引诱那老虎回返,并射杀牠。柏礼神父 (Fr Augustine Perie)拒绝服从命令,反而叫教友们把尸体领回教堂,并将苦力埋葬。柏礼神父透过他的行动,向他堂区教友们显示他对他们尊严与自我价值的重视。

• 教会在日本占领时期继续扮演保护者的角色。教堂作为堂区教友的庇护所,掩护他们免受日本士兵们的劫掠。

“老虎事件”的绘图

柏礼神父

异族通婚 日渐式微

• 当葡萄牙传教会于1853年完成在维多利亚街圣若瑟堂的建筑之后,有一大部分的善牧主教座堂教友尤其是土生克里斯坦人离开主教座堂,加入新教堂。结果,潮州人与土生克里斯坦人的联婚在1853后大体上停止。与此同时,人口也迅速增长。从1850年代中期起,异族通婚渐变得较为少见,因为适婚年龄男女可在他们本身的社群内找到配偶。

为教会成长奠定基础: 商业色彩的教会?

• 今日天主教会的传承在多方面应归功于早期巴黎外方传教会神父们。他们都具有远见卓识,他们的策划以改善人民的整体生活为主。除福传外,这些早期传教士们也建设学校,并开放给每个人,不仅是天主教徒。这为本地人提供一种社会流动的主要途径。

• 为满足教友激增而带来的需求,教会需不时建新教堂,同时也意味着需要持续可靠的流动现金。这就造成教会大量依靠本地捐助人来支付财务上的需要,例如皮尔神父与富有商人兼港主Pedro Tan Nong Keah有很好的交情,并依赖他的慷慨赞助。

• 为筹集急用资金,司铎们偶尔会从事商业贸易,有些他们本身经营,有些是与富有的堂区教友合作。1878年7月,白勒尔神父(Fr Beurel)提到与一位华人基督徒(不具名)共同拥有一个豆蔻园以支付教堂的费用。

• 巴黎外方传教会司铎们很乐意提供贷款给有前途的华人,例如Jacob Low Kiok Chiang, 创办他们的企业。司铎们的慷慨大方终于结出果实。当这些商人们事业有成时,他们甚至他们后代都会报答天主教会。他们以慈善的行动赞助新教堂的建筑,例如圣伯多禄圣保禄堂、圣德肋撒堂、圣心堂,以及学校等。

圣心堂

圣伯多禄圣保禄堂

圣德肋撒堂

编按:本网站并非从事专业历史研究,仅秉持讯息共享的目的,为华文教友翻译特选的总教区文章。若译文与原文意思有所出入,一切以原文为准(https://history.catholic.sg/a-look-back-in-history-roman-catholic-communities-in-early-singapore/)。

文章和图片出处:海星报 传记历史 961 / 140192

有关马新的初期历史,我们的认识极不完备。

根据温斯德(Sir Richard Winstedt)的“马来亚史”,所述事实多属模棱两可。葛谛斯博士(Dr. Codes)1918年发表专论之后,我们才能得到更真确的认识。

于第二世纪,印度教文化在东南亚地区已产生重大的影响,这是通过印度商人及婆罗门高僧,使当地的文字使用及政治结构收到印度化传统影响。

于第九世纪,在这地区形成了悉利必者耶(Sri Vijaya)帝国,势力伸张到马来亚半岛,为一海洋大帝国。

几个世纪以后,于十三世纪末叶这帝国又被爪哇满者伯夷(Majapahit)帝国所征服。

天主教传入马新

至于天主教传入马来亚、新加坡,则是通过来到马六甲的葡萄牙商人及神父。

马六甲早于1400年左右建国,先为暹罗的附属国,不久又在郑和下西洋时,与中国通史进贡,但马六甲已逐渐强大,商业发达。

十五世纪初叶由于西班牙人、葡萄牙人与意大利人热心冒险性的航行,哥伦布发现美洲新大陆,葡萄牙人走向东方的印度及中国,西班牙人转向美洲。

他们航行的目标是获取财物致富或扩展政治力量,但开始时也有传扬福音的动机。

1511年葡萄牙人亚丰索亚伯罕(Alfonso D’Albuquorque)远征马六甲,曾有八位神父同行,他们便展开传教工作,不久兴建第一座圣堂 “圣母升天堂”,首任本堂神父为亚丰索马尔定神父,任职三十四年(1515 – 1549)。

1540年耶稣会成立,由于葡萄牙王的请求,教宗保禄三世派耶稣会创办人之一方济各沙勿略(Francis Xavier)到印度传教,1545年他由印度也来到马六甲。

方济各沙勿略在他的书信中描述他的传教工作 :“我们到新教友的村里去,他们是几年前受洗的。葡萄牙人从来没有在这地区居住过,因为土地贫瘠,极少出产。本地的基督信徒缺乏神父,除了知道他们是基督徒外,一无所知。没有人给他们施行圣事,也没有人教他们信经、天主经、圣母经和天主十诫。

自从我来到这里以来,总没有休息;不断巡游各乡村,为尚未领洗的孩童付洗。我使无数的婴儿重生,按这里人所说的,他们不知区别左右。但是儿童们不让我年日课,也不让我进食或休息,除非我先教他们一端经文。这是我才开始了解,天国属于相似他们的人。

我既不能忍心拒绝他们如此虔诚的要求,我就先教他们明认对父、子,及圣神的信仰,然后再教给他们使徒信经、天主教、圣母经。我发觉他们天赋很高,如果早有人用基督的诫命陶冶他们,无疑的,他们必定成为很好的基督信徒。”

1557年马六甲教区建立,管辖地区北达中国、缅甸,南达印尼。1613年此区已有7400名教友,8间本堂区,14座圣堂及几座会院。

1614年荷葡交战,荷兰人占领马六甲,天主教大受磨难,公开敬礼被禁止,许多教友被屠杀,使教友数目锐减。

1622年教宗国瑞十五世在罗马成立传信部主管传扬福音的工作。1658年教宗亚历山大七世派巴黎外方传教会陆方济神父(Francis Pallu)郎伯铎神父(Pierre Lamber)为亚洲区的宗座代牧,负责这地区传教工作,并于1665年创立修院以栽培本地神父。

善牧主教座堂的婚姻登记簿:

在1841年10月18日,You-Tchou (新郎)与Dominica Sybra(新娘)的证婚人是Bartholomous Jacob, Joannes De Rosairo 与Thomas Cou。

信仰和宗族关系的对立

• 潮州男子与克里斯坦家庭联姻后,大多採纳葡萄牙人式的名字例如伯多祿(Pedro)、若雅敬(Joachim)、道明(Domingo)及若欧(Joao)。很多潮州天主教徒违抗华人帮会/公司(Kongsis),选择放弃他们家族的名字。许多潮州天主教徒认同他们的天主教信仰更胜于他们的宗族关系。

• 巴黎外方传教会司铎们在格兰芝及武吉知马的华人劳工教友之间所取得的皈依,最后挑起一些华人秘密会党的愤怒与妒忌。失去会员也意味着秘密会党收入的减少,因为天主教徒拒绝付会费与保护费。

• 甘蜜及胡椒园的控制权是这两组人的另一争执源头。华人基督徒园主不但不在秘密会党的控制范围内,并且被视为与秘密会党争夺利益。基督徒被认为从事非法偷运鸦片到他们的种植园,而破坏了秘密会党对鸦片的垄断。

• 当蒙迪神父与伊撒利神父(Fr Issaly)不在时,一些秘密会党对华人天主教徒发动一系列的暴力攻击,最后于1851年2月15日发生暴乱。后来,这攻击事件被称为1851年反天主教暴乱,一共持续了5天,扩展至全新加坡尤其是在后港一带。潮州天主教徒与华人帮会/公司之间的紧张关系与分歧在1870年后才开始缓解。

教会作为保护者

• 许多人皈依天主教信仰,其中一个原因是教会担任着保护者的角色。堂区神父常在维护人性尊严上,作英国官员及他们羊群之间的调解人。

• 在丛林中照顾园地的天主教工人们经常处于险境,尤其可能会遭受老虎的袭击。举一实例:堂区教友曾找到一具被老虎咬死的华族苦力尸体,英国警察局长却命令堂区教友把尸体放回他们发现尸体的原处。这局长打算用尸体作为诱饵引诱那老虎回返,并射杀牠。柏礼神父 (Fr Augustine Perie)拒绝服从命令,反而叫教友们把尸体领回教堂,并将苦力埋葬。柏礼神父透过他的行动,向他堂区教友们显示他对他们尊严与自我价值的重视。

• 教会在日本占领时期继续扮演保护者的角色。教堂作为堂区教友的庇护所,掩护他们免受日本士兵们的劫掠。

“老虎事件”的绘图

柏礼神父

异族通婚 日渐式微

• 当葡萄牙传教会于1853年完成在维多利亚街圣若瑟堂的建筑之后,有一大部分的善牧主教座堂教友尤其是土生克里斯坦人离开主教座堂,加入新教堂。结果,潮州人与土生克里斯坦人的联婚在1853后大体上停止。与此同时,人口也迅速增长。从1850年代中期起,异族通婚渐变得较为少见,因为适婚年龄男女可在他们本身的社群内找到配偶。

为教会成长奠定基础: 商业色彩的教会?

• 今日天主教会的传承在多方面应归功于早期巴黎外方传教会神父们。他们都具有远见卓识,他们的策划以改善人民的整体生活为主。除福传外,这些早期传教士们也建设学校,并开放给每个人,不仅是天主教徒。这为本地人提供一种社会流动的主要途径。

• 为满足教友激增而带来的需求,教会需不时建新教堂,同时也意味着需要持续可靠的流动现金。这就造成教会大量依靠本地捐助人来支付财务上的需要,例如皮尔神父与富有商人兼港主Pedro Tan Nong Keah有很好的交情,并依赖他的慷慨赞助。

• 为筹集急用资金,司铎们偶尔会从事商业贸易,有些他们本身经营,有些是与富有的堂区教友合作。1878年7月,彼海神父(Fr Beurel)提到与一位华人基督徒(不具名)共同拥有一个豆蔻园以支付教堂的费用。

• 巴黎外方传教会司铎们很乐意提供贷款给有前途的华人,例如Jacob Low Kiok Chiang, 创办他们的企业。司铎们的慷慨大方终于结出果实。当这些商人们事业有成时,他们甚至他们后代都会报答天主教会。他们以慈善的行动赞助新教堂的建筑,例如圣伯多禄圣保禄堂、圣德肋撒堂、圣心堂,以及学校等。

圣心堂

圣伯多禄圣保禄堂

圣德肋撒堂

编按:本网站并非从事专业历史研究,仅秉持讯息共享的目的,为华文教友翻译特选的总教区文章。若译文与原文意思有所出入,一切以原文为准(https://history.catholic.sg/a-look-back-in-history-roman-catholic-communities-in-early-singapore/)。

参与弥撒须知

(此讯息已于2021年5月20日在wahtsapp初次发布)

1.预订弥撒时间表:

6月的预订时间表如下:

5月25日,星期二

6月1日,星期二

6月8日,星期二

6月15日,星期二

在整个六月份的弥撒顶限人数是50人。如果6月13日之后有增加人数,系统将会在预订日期后的时间表相应更新。

2.安全限制的分配制度:

从6月开始,所有弥撒的预订都将在教友的myCatholic.sg- myBooking页面上显示预订号码(例如025)。该数字代表弥撒进行预订的顺序。 这以号码来分配的新制度,是为了应对不断变化的疫情安全措施。这将有助于教友们免于重新预订弥撒的必要。 在这种情况下,若弥撒人数超过政府安全限制的数量,教区系统将在该期间自动取消超过顶限预订的人数,并通知受到影响的教友。

3.弥撒预订验证:

所有新加坡公民,永久居民和长期居留者都必须出示个人ID,例如NRIC / FIN,以进行弥撒预订验证和扫描。 只有短期到访者才能使用护照来进行验证。 所有弥撒参与者一律需要进行Mass Booking验证。

4.强制性使用合力追踪App和Token:

为了安全措施,所有弥撒参与者都必须使用Trace Together。请确保Token正常运作,不出状况,(例如,电池电量耗尽或电量不足或有故障) 否则无法进入圣堂参与弥撒。因为这是政府为必要时联系的强制性要求。

至于7岁以下的儿童,他们不需要有合力追踪来进入圣堂,但必须由持有“合力追踪”的监护人陪同。

儿童仍需要有个人ID,以进行弥撒预订验证。

新加坡天主教教委敬启